|

|

成都罗威纳犬伤人事件大半年后,令人悲痛的事件再次发生:近日,河南3岁男童被恶犬咬伤18天后不幸离世。

为何前车之鉴阻止不了一而再、再而三的恶犬伤人事件?为何接连颁布的养犬管理法律法规都没能“拴”住伤人的狗?

我们从法律文本与实践的比较入手,试图揭示犬只伤人事件的现实管理困境,以期将犬只行为拴限在制度之笼中。

“狗咬人不是狗的错,是主人的错。”面对2023年的成都罗威纳犬伤人事件,同样养了一条烈性犬的甜甜直言不讳,“养大型犬最重要的是,你要教狗,教会狗人类世界的规矩。”

对于狗主人和狗而言,人类世界最重要的规矩就是“养犬管理条例”。

根据《2022年中国宠物消费报告》,2022年城镇居民所养犬只数量已达到5119万只;而查询北大法宝法律法规数据库可知,截至2023年底,我国没有通行的养犬管理法律,但全国各地已颁布了528部养犬相关的地方法规。

然而,看似数量众多的法律法规却没能阻止连续发生的恶犬伤人事件。从2013年的利辛女子救人被狗咬反转事件,到2017年的佳木斯女童被撕咬事件,再到2021年的安阳狗咬人事件,犬只伤人的悲剧不是第一次上演,似乎也不会是最后一次。

为什么528部地方法规都没能“拴”住伤人的狗?

01

屡遭曝光的犬只伤人惨案,牵动着社会公众的心,也推动着各地养犬管理条例不断完善。

在过去的2018-2022年,全国平均每年推出养犬地方法规92部,最低的一年也有69部,比此前的立法增加最高峰2007年还高出19部。排除行政性质较强的部分文件后,2023年底,我国的地方性养犬法规已达528部之多。

在如此迅猛的增长趋势下,各省会城市和直辖市的养犬管理条例均已开始施行,颁布最晚的《福州市城市养犬管理条例》也于2024年1月1日正式生效。各地先后步入“有法可依”的养犬生活。

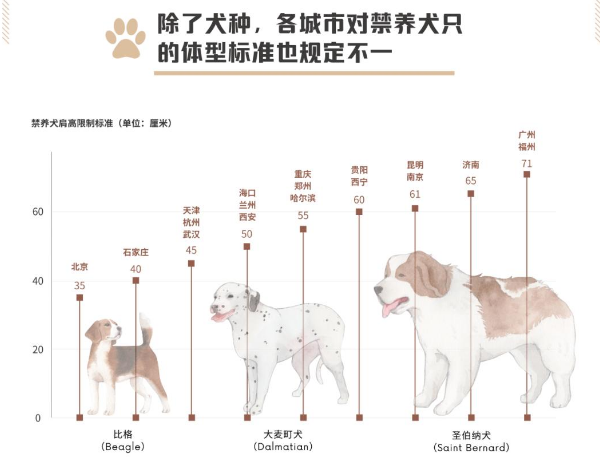

地方性的差异不仅体现在立法的步伐上,更体现在具体管控内容中。

以禁养犬名单为例,除河北石家庄列出的是正面清单外,其余各地均使用负面清单,但具体口径不一。以罗威纳犬为例,其公犬肩高一般在70-90厘米,母犬在65-80厘米,按“肩高超过60厘米”的标准而言一般属于大型犬种,因此在上海、天津、北京等地被禁养。然而,直到罗威纳犬伤人惨案发生一个月后,成都市有关部门才发布通告,宣布将包括罗威纳犬在内的13种烈性犬纳入限养区禁养范围,从2024年1月1日开始施行。

就具体管控内容而言,以《成都市养犬管理条例》为例,一部地方性养犬管理条例一般由以下部分构成:犬只强制免疫、犬只传染病报告与诊断、犬只经营活动登记、犬只收容处置、禁养犬区域设置等。至于办理狗证、注射疫苗、遛狗拴绳、避让行人、捡拾粪便等最常引发矛盾的养犬行为,各地的条例中都有所规定。

对于一般的违法行为,基本每个城市都有着一套复杂而详细的处罚规则,处罚措施包括由警告、罚款到没收犬只等组成的一系列手段,以小金额的罚款手段居多;执法责任分配则因地而异,大多由公安机关或城市管理机关主管,具体的执法任务则因规定内容不同而细分到不同单位,包括农业农村部门、市场监督部门等。

在引起广泛关注的历次“狗咬人”事件中,事件责任的最终分配也成为公众的关注焦点。在去年的罗威纳犬伤人事件中,除缴纳《成都市养犬管理条例》中规定的未拴绳及伤人的罚款外,狗主人还需按《民法典》规定赔偿受害者医疗费等费用,并涉嫌刑法中的过失致人重伤罪、以危险方法危害公共安全罪。

02

为犬只办理登记(俗称“办狗证”)是犬只身份合法化的第一步。然而,在我们访谈的四位养犬人中,大型犬与小型犬的饲养者却有着截然不同的选择。

甜甜家住天津武清区,养了一只站立身高可达一米四、名为“路易”的杜宾犬。由于杜宾属于典型烈性犬,甜甜提前做了将近一年的功课。带路易回家后,打疫苗、办狗证、缴纳犬只管理费……该办的、能办的手续她都一个不落地落实了。

为了不影响他人,甜甜遛狗时都会十分谨慎地牵好狗绳、避让行人。大部分情况下,她选择将路易带到宠物乐园或者郊区的无人草坪上玩耍。

避让行人是许多大型犬主人心照不宣的默契,他们甚至自发形成了深夜遛狗的习惯。小卢家中曾饲养过一只拉布拉多犬,他选择深夜遛狗就是为了“尽可能避开怕狗的人”。他认为,拉布拉多是大型犬,可能会吓到路人,“养狗人有养狗的权利,但是也不应该去妨碍别人”。

秉承着这样的想法,尽管“几乎不太感受得到这些规定对我养狗的影响”,但他还是老实完成了办狗证、打疫苗、拴绳等一系列规定措施。

相比而言,看起来“可爱无害”的小型犬则让主人们放松了警惕。四位养犬人都曾饲养过小型犬,但没有一位为它们办理过狗证。

对于曾养过四只小狗的欣宜而言,不办狗证是一种图方便而延续下来的习惯。“养第一只狗的时候差不多是十年前,那时候根本没听说过狗证这种东西”,她回忆着,“后来发现也没人管,柯基这种小狗也没人投诉,之后养的三只就都没办。”她告诉我们,在葫芦岛市养犬的十余年里,她从未听说过当地有养犬管理条例。

如果说十年不办狗证发生在小城尚可理解,治理更加现代化的北京同样如此就有些令人诧异。谢尔家住北京市石景山区,有一只养了十三年的雪纳瑞犬。他告诉我们,这只小狗是捡来的流浪狗,所以最开始就没办狗证。“后来没人管、没人查,又是小型犬,我们干脆就没办证。”

在他的描述中,不办狗证基本没有给他的养犬生活带来障碍,遛狗、治病、打疫苗都不受任何影响。他把这归因于石景山区的法规执行不严:“海淀肯定就会执行得更严格。”但实际上,《北京市养犬管理规定》明文规定,石景山区为北京市的重点管理区;而未经登记、年检养犬的,由公安机关没收其犬,或者对单位处5000元罚款,对个人处2000元罚款。

这种“宽容”的态度似乎也蔓延到了部分小型犬主人对犬只行为的约束上。甜甜向我们抱怨,在遛狗时常常能遇到不牵狗绳的中小型犬。“有次路易被路边冲出来的柯基咬了一口,我们就质问它的主人为什么不牵绳,”现在回忆起来,甜甜仍显得愤愤不平,“结果柯基的主人就回了一句:‘这么小牵什么绳?’”

对于同时饲养着大型犬与小型犬的养犬人来说,只为大狗办狗证成了不约而同的选择——为了规避风险,谢尔家人在厦门养的一只阿拉斯加犬就办了狗证;同样,小卢家为拉布拉多犬办理了所有手续,但捡来的雪纳瑞就只打了疫苗。

当犬只身份合法化的第一步都无法迈出,法律条文与现实生活之间的鸿沟也就更难以跨越。

在人民网领导留言板以“狗”和“犬”为关键词进行检索,不拴狗绳、不办狗证、噪音扰民等各地养犬管理条例中的常见条款仍是投诉信息里最热门的关键词,无人管理、无处投诉依旧是居民求助最主要的原因。

在投诉人看来,各地的养犬管理条例或是“形同虚设”,或是“不够完善”。在已有养犬管理条例的地方,甚至仍然有居民建议“政府应当制定养犬管理条例”。

由于缺乏持续有力的管控措施,许多问题即使通过领导留言板得到重视、处理,也会在不久后故态复萌。一位来自河南郑州的网友就在领导留言板写下留言:“……如果不是忍无可忍,谁会三番五次麻烦政府处理这些鸡毛蒜皮的小事,但这些小事如果处理不好,可能会导致各种纠纷矛盾的产生……希望社区、执法局能有效管理这些养狗人士,避免此类不文明行为继续增加扩大。”

不严格的执法似乎将白纸黑字的养犬管理条例与实际的犬只问题管理划成了两个世界,也将养犬人与其他公民悄无声息地分隔开来。

在谈到成都罗威纳犬伤人事件引起的激烈争论时,谢尔与甜甜持一致态度,认为责任确实应当归于狗主人,但不应该“一棍子打死”所有养犬人。对于养犬管理条例,谢尔告诉我们:“我觉得严格规范是好事,但禁养的犬种越来越多不是好事。严格应该是过程的严格,比如遛狗拴绳、办好狗证之类的。”

或许,正如领导留言板上的一条留言所说,并不只有不养犬的公民希望养犬管理条例能约束养犬人的行为,养犬群体同样希望能通过遵守条例来保护自身的正当权益:“建议条例能够多约束养犬人的捡拾粪便、牵绳遛狗等基本操作。除此之外也要保护养犬人的权益……最起码要保护好犬只的安全。希望各个部门能够担负起各自的责任。”

03

回望屡次恶犬伤人事件及后续纷争,我们需要正视这个事实:我们的社会里既有爱狗群体,又有惧狗群体。处于关注焦点的“狗”也的确有着两面性:对于主人而言,它们是温顺可爱、不会说话的“家人”;对于陌生人,它们则可能长着凶猛可怕的面孔。

如何在二者之间建立一个“缓冲地带”,维护双方的合理权益?对这个核心问题,不同的国家及地区都给出了属于自己的答案。

在世界范围内,德国的犬只管理规定以严格、有效著称。以柏林为例,在饲养犬只之前,主人需要注意以下事项:

★ 主人须通过测试取得饲养证书,犬只则需要支付高昂的学费在专业培训学校上课(一般为50欧元/小时,罗威纳犬等烈性犬收费更高;大型犬必须上学)

★ 除了打疫苗、注射芯片,所有犬只还要强制购买赔付金额不低于一百万欧元的第三方责任险,并缴纳较高的“狗头税”

★ 如果主人在公共场合对犬只看管不力,将面临1万欧元的罚款。遗弃犬只会被罚款9万欧元,虐待犬只可能被判处两年监禁

在如此高昂的违法成本下,德国公民在养犬前一般都会慎重考虑,街头也几乎没有流浪狗。对比而言,中国缺乏系统的养犬预培训要求,罚款也以低金额为主。养犬门槛与违法成本较低使得养犬群体素质参差不齐,这也是流浪犬泛滥问题的重要影响因素。

1980年的我国第一部养犬管理法规《家犬管理条例》第二条规定:“县级以上城市及近郊区、新兴工业区禁止养犬。”随着法规放松限制,仅仅过去43年,我国的宠物犬数量就已达到5119万只。作为一种“低门槛”的爱好选择,养犬的盛行也就在意料之中了。

宠物犬数量的猛增带来了日趋严重的群体冲突,严格的执法管理却未能及时跟进。在既往对我国犬只管理领域法律法规的研究中,主管部门不一、权责分配复杂等问题是学者关注的焦点。有些城市由公安机关主管,有的则是城市管理机关,还有的是市容市貌环境管理机关主管;而涉及具体事务的执法,责任又分配到了公安、工商行政管理、畜牧兽医、城管、卫生等众多行政部门。

这种一机关主管、多机关协同配合的管理制度看似面面俱到,但实践中经常因为违法情况复杂、主管部门与其他部门平级等原因,导致各部门互相“踢皮球”,最后形成缺乏管控的“真空地带”。

相较而言,我国香港地区就抛弃了仅依靠公权力进行单一执法的做法,而借助“香港爱护动物协会”这一第三方机构承担城市流浪动物的救助、收容和殡葬工作,并通过自主盈利、政府补贴的机制维持其运作。这种将社会机构与民间力量纳入动物保护与管理机制的做法在欧美国家也较为流行,取得了较好的效果。

当被问到对养犬管理条例的看法时,我们访谈的几位养犬人都不约而同地认为其对犬只的保护作用大于限制作用。与不养犬的公民一样,他们也认同,养犬管理条例的颁布与执行能凝聚社会养犬管理认识的“最大公约数”,是对双方的有效保护。让犬只管理在法治轨道上运行是构建人犬和谐社会的必经之路。

或许,就像一位网友在成都罗威纳犬伤人事件相关新闻下的留言那样:“……(我愿意)拿出真爱狗的决心、文明犬主的诚意,消除怕狗人士的焦虑和恐惧。但如果是简单粗暴一刀切……这个问题将愈演愈烈,还会造成更严重的社会压力。”

|

|